Mali : Le JNIM étend son emprise dans la zone des trois frontières, une menace croissante pour le Sénégal et la Mauritanie

Meguetan Infos

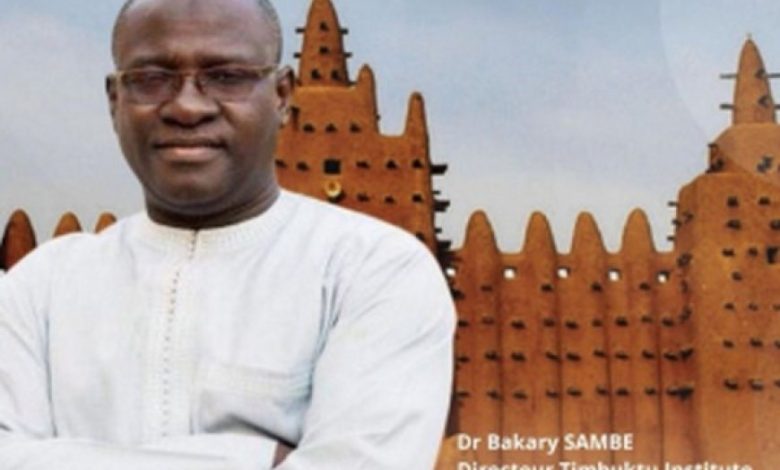

Un récent rapport publié le lundi 28 avril 2025 par Timbuktu Institute relève que le Sud-Ouest du Mali est aujourd’hui au cœur d’une dynamique inquiétante.

Les activités du Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, se sont intensifiées dans la région de Kayes, frontalière avec le Sénégal et la Mauritanie. Ce récent rapport publié par Timbuktu Institute révèle une stratégie claire d’expansion du groupe, fondée sur la structuration de réseaux transfrontaliers à des fins économiques et logistiques. Le JNIM multiplie les attaques complexes contre les forces de sécurité maliennes, use de la coercition envers les populations civiles et développe une économie criminelle fondée sur l’exploitation illégale des ressources naturelles. L’objectif est de délégitimer l’État malien et de créer un vide sécuritaire propice à une infiltration discrète des territoires voisins. La porosité des frontières avec la Mauritanie et le Sénégal, alliée aux fragilités socio-économiques locales, constitue un terrain favorable à cette stratégie.

Les événements récents viennent confirmer cette montée en puissance. En mars 2025, deux agents forestiers maliens ont été tués dans la localité de Diangounté Camara, une attaque revendiquée par le JNIM. En août 2024, le cercle de Yélimané a été la cible d’une attaque violente contre la garde nationale. La même année, des violences ont également été signalées à Melga, tandis que la localité de Gourbassy (cercle de Kéniéba) a connu des incursions armées. Ces faits marquent une accélération des actions terroristes dans une région jusqu’ici relativement épargnée.

Plus inquiétant encore, les attaques se rapprochent de Bamako. Le 22 juillet 2022, le camp militaire stratégique de Kati a été frappé par une attaque-suicide. Le 17 septembre 2024, le JNIM a frappé au cœur de la capitale avec une double attaque visant l’école de gendarmerie de Faladié et la base aérienne 101. Ces opérations coordonnées ont fait plus d’une dizaine de morts, endommagé des avions militaires et quelques infrastructures aéroportuaires. Ces attaques, revendiquées officiellement par le JNIM, prouvent que la menace n’est plus circonscrite aux zones rurales du Sahel.

Le groupe ne se limite plus aux cibles militaires. Le 28 décembre 2024, Thierno Amadou Hady Tall, guide religieux de la Tidjaniya, a été enlevé près de Nioro du Sahel. Sa mort a été annoncée par les ravisseurs eux-mêmes, confirmant une volonté de s’en prendre aux figures religieuses modérées qui s’opposent à l’idéologie salafiste extrême. Cette évolution témoigne d’un durcissement du positionnement stratégique du JNIM, qui cherche à étendre son emprise idéologique en plus de son contrôle territorial.

Sur le plan économique, le JNIM infiltre les secteurs vitaux de la région, en particulier l’exploitation forestière et minière, qui dépendent des échanges avec la Mauritanie et le Sénégal. Ces ressources alimentent un réseau de financement illicite, facilitant le recrutement, l’armement et la mobilité du groupe. Ces connexions économiques constituent une passerelle vers une présence plus active dans les pays voisins.

Le Sénégal, bien que jusqu’ici épargné par des attaques majeures, présente des failles exploitables. La frontière orientale, mal surveillée, est un axe de contrebande connu. Les tensions sociales, alimentées par des inégalités persistantes, notamment dans la zone de Bakel, constituent un terreau pour la propagande djihadiste. Le chômage, les discriminations liées aux castes et la relative absence du soufisme dans certaines zones rendent les populations vulnérables aux discours radicaux promettant une « théologie de la libération ».

Toutefois, la résilience du Sénégal repose sur des piliers solides à savoir une cohésion sociale forte, des forces de sécurité professionnelles et l’influence stabilisatrice des confréries religieuses. Ces facteurs ont jusqu’ici empêché l’enracinement du JNIM. Mais les signaux d’alerte se multiplient, appelant à une stratégie préventive renforcée. Le rapport souligne l’importance pour le Sénégal d’accroître sa présence sécuritaire dans les régions frontalières, de renforcer sa coopération avec le Mali et la Mauritanie, et d’investir dans des programmes socio-économiques pour réduire les vulnérabilités locales.

L’expansion du JNIM n’est plus une hypothèse mais une réalité tangible. La sécurité régionale dépend désormais de la capacité des États concernés à coordonner leurs efforts et à répondre aux multiples dimensions – sécuritaires, économiques, idéologiques – de cette menace.

SIaka DIAMOUNTENE /maliweb.net

maliweb.net