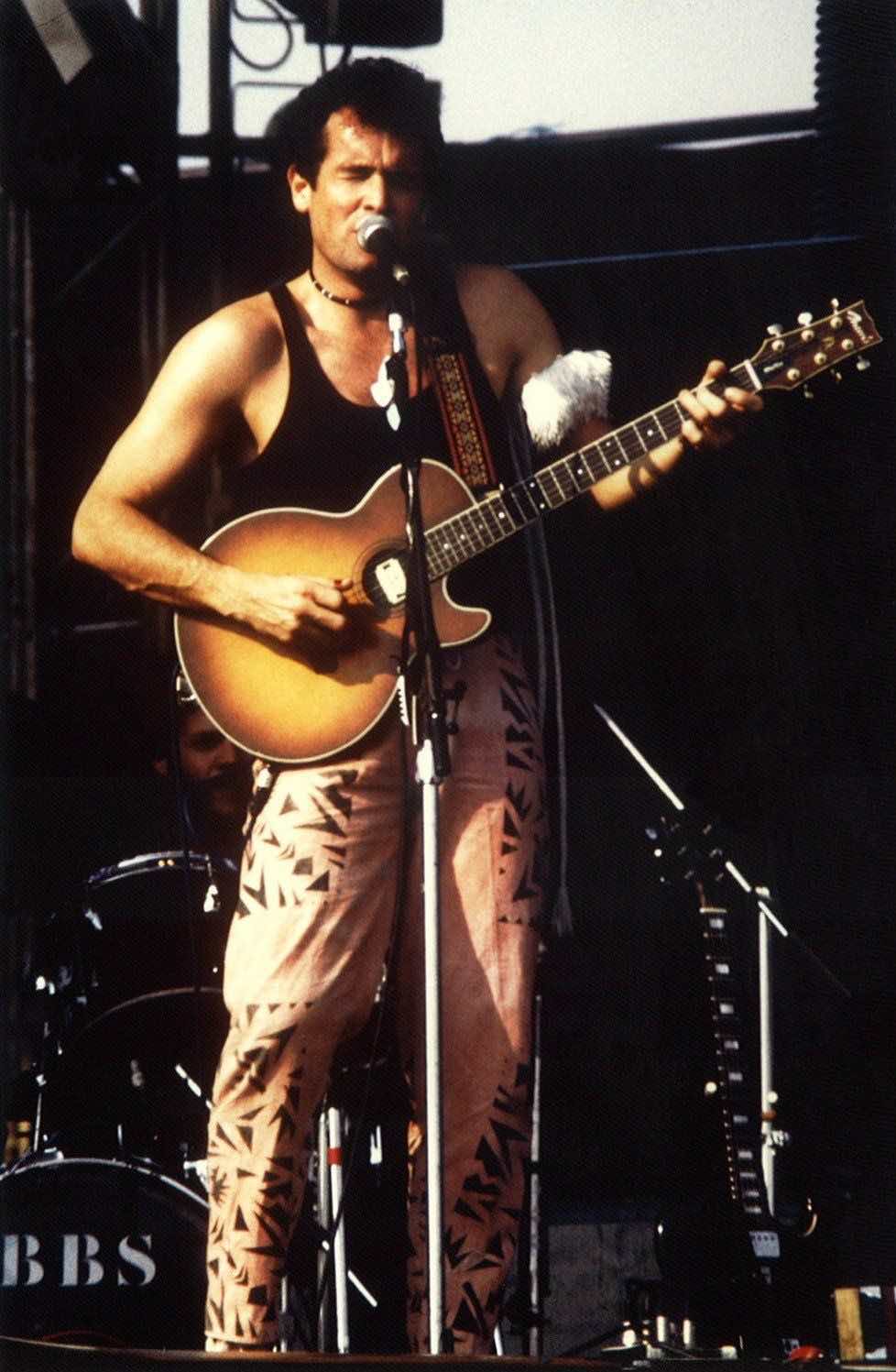

Johnny Clegg : « c’est la musique qui m’a ouvert toutes les routes »

Neuf ans avant sa disparition le 16 juillet dernier, nous rencontrions Johnny Clegg en Afrique du Sud. Il nous racontait des moments-clefs de son apprentissage de la culture zouloue, et revenait sur la situation de l’Afrique du Sud, 20 ans après la libération de Mandela.

Vous vous souvenez de votre premier contact avec les musiques noires d’Afrique du Sud ?

C’était en1967 ? J’ai rencontré un zoulou, guitariste de rue, il s’appelait Charlie Mzila. J’étais sorti acheter du pain et du lait, c’était la nuit, et il était dehors en train de jouer de la musique. À l’époque je venais de commencer à apprendre la guitare. J’étais timide, et je n’ai fait que l’observer. Mais j’ai vu que la guitare était accordée différemment, que la disposition des cordes avait été changée, et que la manière dont il les pinçait était tout à fait différente, je n’avais jamais entendu ça auparavant ! L’accord, les cordes et la manière de jouer, tout était différent ! La guitare était africanisée, l’instrument européen avait été converti en un instrument africain, et je me suis rendu compte que ce qu’il jouait était un genre musical en soi qui s’était développé de manière indépendante… et j’ai voulu l’apprendre.

Je ne suis pas entré dans les musiques noires par la politique, j’étais un enfant : c’est la musique qui m’a ouvert toutes les routes.

À l’époque, s’intéresser à ces musiques et les apprendre avec des gens qu’il vous était interdit de fréquenter ne devait pas être une mince affaire..

J’ai eu de la chance parce que j’étais un enfant, j’avais entre 14 et 16 ans, et quand la police m’attrapait ils disaient « laisse tomber ce n’est qu’un gamin, ce n’est pas un activiste, il rentrera dans le droit chemin ». Et ils me ramenaient chez ma mère en disant « on l’a trouvé dans une foyer de travailleurs noirs, c’est interdit aux blancs, il ne comprend pas encore mais s’il continue, quand il aura 18 ans, on l’arrêtera. »

Un jour j’ai été voir mon ami Sipho au Zululand (aujourd’hui Kwazulu-Natal, ndlr), on a été arrêtés par la police politique, et on m’a menacé d’être expulsé vers l’Angleterre. Donc j’avais pas mal de problèmes, ça a recommencé quand j’étais étudiant et investi dans le syndicalisme. A Pietersburg on a été arrêtés quand on a pu prouver que les travailleurs noirs qu’employaient les compagnies anglaises étaient sous-payés, sous le seuil de pauvreté. On a envoyé les preuves à nos contacts en Angleterre, l’affaire est partie au partement anglais, et ça a causé de gros problèmes à l’Afrique du Sud. On a été arrêtés, interrogés, et mis en examen. J’ai du plaider coupable car toutes les preuves étaient contre moi. J’ai été condamné à payer une amende. En grandissant je m’y suis fait, mais c’est seulement quand j’ai été à l’université que je suis devenu politiquement conscient. Avant cela, gamin, j’aimais juste trainer dans les rues : je n’étais pas politisé, l’apartheid n’était pour moi qu’une clôture, et je ne me suis jamais demandé pourquoi cette clôture existait, mais j’essayais de regarder dans les trous de la clôture. Je ne me posais même pas la question de savoir pourquoi elle existait. Et gamin, j’avais développé des réflexes comme ceux des criminels, j’étais un vrai radar, je pouvais sentir où était la police. On connaissait les indics, on devait les éviter. Je n’étais jamais allé en Europe, je n’avais pas d’autre modèle pour comparer. À la fac, là j’ai commencé à me politiser et à me poser la question : pourquoi cette barrière, pourquoi est-ce que jouer de la musique avec un copain noir dans un foyer devrait être un acte criminel ? Pourquoi serait-ce immoral qu’une personne noire et une personne blanche se marient et aient des enfants ? C’est quoi ça ? A 18-19 ans, je suis devenu plus conscient et j’ai rejoint le mouvement syndical. Je devais traduire la revue des travailleurs en zoulou, et je me battais avec les vieux du journal qui étaient tous des marxistes althussériens : ils me disaient « les contradictions dans le système capitalistes deviennent de plus en plus criantes. » et moi je disais « mais il n’y a pas de mots en zoulou pour dire ça ! » Bref, on se chamaillait toujours là-dessus et au final je devais trouver un moyen de contourner la difficulté.

Comment avez vous rencontré Sipho Mchunu, qui a été aussi une clef pour entrer dans l’univers culturel zoulou.

J’ai rencontré Sipho deux ans après avoir commencé à jouer de la musique. À l’époque j’étais déjà intégré à la communauté des travailleurs zoulous, je dansais, j’avais appris le combat avec les bâtons, bref je m’étais fait un nom en tant que danseur et guitariste blanc. J’avais même rejoint une des équipes de danse zoulou. C’est comme ça que Sipho a entendu parler de moi. Fin 1969 début 70, il avait débarqué de Durban pour être employé dans une riche banlieue blanche de Johannesbourg. Le gardien de la maison à côté de son boulot était le cousin de mon ami le guitariste Charlie Mzila. Sipho avait entendu parler de ce gamin blanc qui traînait parmi les zoulous, et quand le gardien lui a dit que c’était son cousin qui m’enseignait la guitare, il est venu m’attendre devant la maison. C’était un mercredi. Et il m’a dit Sawubona (« bonjour », en zoulou), es-tu « Madhlebe » ? (ça voulait dire « grandes oreilles » on m’avait donné ce nom zoulou car j’avais une coupe de cheveux qui faisait ressortir mes oreilles). Joue moi de la guitare !

Je lui ai dit d’entrer à la maison mais il était un peu tendu, alors on s’est assis dans la cuisine puis chacun a joué à son tour. C’était le premier musicien de mon âge. Tous ceux que je connaissais étaient bien plus vieux que moi. Il était drôle, rapide, malin. Il avait une grande famille, et son père avait choisi de ne pas l’envoyer à l’école. Lui seul, parmi ses 24 frères et sœurs. Il avait été choisi par son père pour apprendre les traditions zouloues et celles de sa famille. Il en ressentait une injustice, parce qu’il travaillait mais ne savait ni lire, ni écrire, que ce soit le zoulou ou l’anglais. On était en 1970 et il avait 16/17 ans. Son père était mort quand il avait 9 ans, et dès l’age de onze ans il était parti à Durban pour travailler. Il connaissait le côté difficile de la vie. Et puis on s’est rencontrés : il savait danser, composer comme le font les musiciens traditionnels, il connaissait l’histoire… Il a été pour moi essentiel. Bien des années plus tard, il s’est rendu compte que son père en réalité lui avait laissé un vrai cadeau, mais il ne s’en est rendu compte qu’en m’apprenant tout cela, et il est entré dans la musique, a gagné de l’argent, et a construit une école pour son village. Bien plus tard, il a fait une cérémonie pour son père et s’est adressé à lui : « je te demande pardon pour mon ressentiment, pour avoir pensé que tu ne t’étais pas occupé de moi, je me suis rendu compte qu’on m’a donné quelque chose de spécial, car aucun de mes frères ne possède tout ce que j’ai ».

Avec Sipho, vous avez ensuite fondé le groupe Juluka, pourquoi ce nom, qu’est-ce que ça voulait dire ?

Juluka c’était le nom du taureau de Sipho, et dans une société de guerriers comme celle des zoulous, quand on installe un foyer on a un bœuf, et on lui fait des incisions à toutes les jointures, comme on se le fait à soi ou à ses enfants, car c’est aux jointures qu’on est vulnérables. On traite le taureau comme un frère, un membre de la famille, on lui donne un nom, et quand on fortifie sa maison avec des gris-gris censés éloigner les sorciers, si le taureau est malade, c’est que la maison tout entière est menacée. Il est le baromètre de la santé de la maison. Et on a choisi Juluka car le groupe était notre maison commune. Juluka ça veut dire « sueur », mais son nom complet était « juluka bempheti abafazi namatote » ça veut dire « la sueur de celui qui se bat contre ceux qui essaient de le contrôler », parce que c’est un taureau et qu’il fait ce qu’il veut. J’ai trouvé que c’était un super nom pour le groupe.

Sipho m’a enseigné différents styles de danse, mais surtout la manière dont les morceaux zoulous étaient structurés. Je lui disais : c’est très répétitif. Et il me disait oui, mais si je te dis : « quelqu’un a volé la chanson de mon enfant », qu’est-ce que ça veut dire… ? Tu ne sais pas, mais après plusieurs répétitions tu trouveras le sens qui t’ouvrira un monde. C’est le truc de la poésie de louanges… la clef de la construction, c’est de ramasser en une seule phrase toute une histoire. Ca vient des noms de louange dans la poésie zoulou. Par exemple un jour, quand j’avais 16 ans, je suis allé dans un foyer pour danser, j’avais dans un sac plastique mes sandales en pneu qui pesaient 2kg chacune, (il faut être fort pour lever le pied bien haut). Arrivé là-bas, il y avait là un autre groupe qui avait bu, qui avait des bâtons, et ils étaient aggressifs. Et tout à coup, j’ai vu qu’une bagarre commençait, et moi j’ai couru pour voir, je ne savais pas ce qui se passait donc je me suis éloigné, j’ai traversé la route pour m’écarter. Quand les vieux sont intervenus pour les séparer, et que tout était rentré dans l’ordre, je suis revenu vers les gars de mon groupe. Ils mon’t chambré :

« Wabalega machekas ! », « tu as fui ave ton sac plastique », dans mon histoire c’est un des mes noms. Ca signifiait : « tu es un lâche, on ne peut te faire confiance, tu étais dans une situation qui t’échappait et tu as battu en retraite ». Quand je faisais ma danse dans les mariages les gens me lançaient « Wabalemachekas, tu n’est pas un guerrier, ne fais pas semblant, tu es un musicien ». Voilà comment une courte phrase peut en dire long, avoir beaucoup de sens, et quand on compose on essaie de trouver ces phrases qui renferment beaucoup de significations, et on répète la phrase pour que, peu à peu, celui qui écoute comprenne. Le sens surgit peu à peu de la répétition.

Donc on a un couplet descriptif et ensuite le refrain, avec ses phrases lourdes de sens, c’est le sésame qui révèle le sens des couplets. Cela, je l’ai appris sans savoir que je l’apprenais. Mais à mesure que je progressais dans mes études, puis quand j’ai été prof d’anthropologie, j’ai pu le comprendre de manière intellectuelle. Plus jeune, c’était intuitif et spontané.

« Asimbonanga », cette chanson emblématique, répond-elle à cette manière de composer que vous avait enseignée Sipho ?

Oui, ça répond à ce schéma. Beaucoup de chanteurs politiques se sont fait connaître, je les regardais, mais ils n’avaient pas un public nombreux. Il faut dire que les gens n’aiment pas qu’on leur dise ce qui est bien ou mal. Du coup, les autorités n’en avaient pas peur. Moi aussi je voulais écrire des chansons politiques, mais je voulais trouver un moyen pour que les gens comprennent d’eux-mêmes le sens de la chanson, et qu’ils se l’approprient. Je ne leur dis pas ce qu’ils doivent penser, je ne décris pas non plus ce qui se passe comme le ferait un journaliste… donc pour « Asimbonanga » je cherchais un fait que toute le monde pouvait constater, quelque chose que tout le monde pouvait ressentir. Et je l’ai trouvé : ma génération n’avait jamais vu à quoi ressemblait Mandela, et c’était même un crime d’avoir une photo de lui. Certains ont fait de la prison pour ça. On ne l’avait jamais vu. On savait ce qu’il avait fait, mais c’était juste un nom. Ca, c’était un fait. Asimbonanga, Mandela : « nous ne l’avons jamais vu, là où il est, là où ils le retiennent ». C’est tout ce que je dis. Ensuite, dans le couplet pour éclairer le refrain, je dis : « la mer est froide, le ciel est gris, je regarde l’île de l’autre côté de la baie. Nous sommes tous des îles jusqu’au jour où nous traverserons la mer brûlante (ce modeste bout de mer qui sépare l’île – Robben Island – du continent) . Donc au début on peut se demander, mais quelle est cette mer, cette île ? mais le refrain revient : Asimbonanga, U mandela thina . La chanson poursuit : « qui a les mots pour réduire la distance entre toi et moi ? », et le refrain revient et te dit qui : c’est Mandela… pour moi cette manière de dire était la plus puissante.. et puis dans la chanson je parle des autres militants tués par l’apartheid au milieu des années 80 (Steven Biko, Victoria Mxenge, Neil Aggett). Quand est ce qu’on en finira avec cette distance ? Peu importe quel parti anti-apartheid on soutient, l’idée c’était que tout le monde se sente connecté à Mandela, quelque soit son obédience. Et puis c’est tout bête, mais quand les gens découvrent seuls le sens de la chanson, ils se sentent intelligents… c’est un truc issu des méthodes de composition traditionnelles zouloues.

Quand « Asimbonanga » est sortie, la chanson a évidemment été bannie. La vidéo n’en parlons pas. J’avais été à CNN et à la BBC ici à Joburg et j’ai pu récupérer auprès d’amis des images très violentes de répression politique.

Cet univers des hostels où vous passiez votre temps, c’était la matrice des musiques urbaines sud-africaines ?

En ville, les hostels étaient plutôt le refuge des cultures tribales traditionnelles, pas seulement de la musique, mais aussi l’organisation sociale tribale qui se perpétuait dans les hostels. Par exemple il y avait les « homeboys » , des groupes d’hommes qui venaient du même district et qui se regroupaient dans les mêmes chambres. Si vous aviez un pépin, vous aviez tout de suite des renforts. Et ils faisaient en sorte de prendre possession d’un lit dans une chambre, puis d’un groupe de chambres, ou d’un étage entier : c’était une appropriation territoriale et une manière de perpétuer la solidarité du village. On se contrôle les uns les autres : on ne veut pas perdre nos jeunes et qu’ils se diluent dans la ville, voilà pourquoi on faisait les danses traditionnelles ; à l’époque, les anciens obligeaient les jeunes à écrire au village pour garder le contact. Il n’y avait pas de téléphones. Et quand vous gagniez de l’argent, les vieux vous demandaient « tu as envoyé de l’argent ? Combien ? » Cette organisation fonctionnait très bien, aujourd’hui ça a presque complètement disparu. Les activités culturelles ne se font plus. Si vous avez de la chance, vous verrez deux ou trois groupes de danse. A mon époque quand j’étais jeune, on pouvait voir en un week-end une quarantaine de groupes de danse, d’autres de musique, des guérisseurs, et tout ça se passait dans la rue parce qu’il y avait pas assez de place dans les foyers. Et le dimanche soir, tout ça disparaissait. Le lundi, on revenait à la laideur de la ville industrielle, comme si tout ça n’avait pas existé. C’était comme un tapis de culture qu’on déroulait le week end et puis qu’on repliait pour la semaine.

Vingt ans après la libération de Mandela, quel regard vous portez sur le pays ?

On a eu une période de cinq ans (1994-1999) où c’était comme si on avait ouvert les vannes d’un barrage : on était dans une nouveau pays, et on était tous prêts à donner sa chance à son prochain. Si vous ne pouviez pas payer le loyer, le proprio vous laissait une chance, et on avait l’impression que chacun devait pouvoir trouver son compte, concrètement, dans cette liberté qui s’ouvrait. Et puis doucement ça s’est refermé… Aujourd’hui nous avons de la xénophobie, de la corruption comme partout, mais nos politiciens ne sont pas très bons en corruption, on les voit trop. En Europe, c’est la même chose, mais on ne les voit pas. Ici, la presse aussi est très forte et on finit par tout savoir. Donc les premières années c’étaient des politiciens nés de la lutte, et ils ont été remplacés par des gens plus jeunes qui ont voulu faire de la politique une carrière, qui avaient plus de distance avec la lutte, et donc aujourd’hui on a des gens qui sont moins éduqués que lors des dix premières années, qui n’ont pas la subtilité des premiers dirigeants …

Une chose que la lutte anti-apartheid m’a enseignée, c’est que c’est facile d’être contre quelque chose, mais plus difficile d’être pour quelque chose. Encore plus quand on doit être pour quelque chose d’imparfait, dont on connaît les lacunes. La transformation est difficile, elle apporte des problèmes. J’ai écrit une chanson qui s’appelle « Asilazi ». Dans un des refrains, des noirs disent : « on a eu 20 ans de démocratie, et on n’a rien ». Et des blancs répondent : « on a renoncé à beaucoup de choses, et on n’a rien ». Et j’essaie juste de dire : un compromis, c’est quand les deux parties perdent. Et dans la transformation, ces frustrations s’expriment. Il y a de gros trous dans la route, et il nous faut les contourner. On est dans un pays où l’histoire, le niveau d’attente des populations est énorme, donc il faut faire avec. Mais la question de la culture, de la race demeure un problème. On retrouve des problèmes parfois entre zoulous et xhosas, des divisions, et on essaie de soutenir une saine diversité, car cette diversité est notre force en même temps que notre faiblesse. Et quand je joue, je sais que je représente cette possibilité, celle de retrouver dans une même chanson les mélodies européennes et africaines, les langues européennes et africaines mêlées. Pour moi, je trouve que ça reste important aujourd’hui encore.

Entretien réalisé en avril 2010 avec Soro Solo à Johannesbourg.

Lire ensuite : Miriam Makeba, la lutte continue