«Je n’ai pas honte de dire que j’ai peur»: de jeunes journalistes face aux violences contre la profession

Meguetan Infos

ls sont en école de journalisme, correspondants ou reporters, et comme leurs aînés, sont exposés à des violences multiples et en augmentation. À l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, instituée après l’assassinat de nos collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon en 2013 au Mali, de jeunes professionnels racontent leurs peurs et leur détermination.

Les violences envers les journalistes sont en constante augmentation, selon un rapport 2020 de l’ONU. Il y a les menaces et les insultes, en ligne ou hors-ligne, les agressions, les emprisonnements, les intimidations. Mais aussi l’exil forcé, l’espionnage, le harcèlement, les entraves diverses à la liberté d’expression. Des violences que de jeunes journalistes vivent dès le début de leurs carrières, sans y être toujours préparés.

Il y a ceux qui couvrent des terrains qui, sans être des théâtres de guerre, sont des zones sensibles. Lucile Wassermann est sortie de l’école de journalisme il y a cinq ans et est correspondante à Bagdad pour plusieurs médias français, dont RFI. « Durant les manifestations, il y a une grosse couverture médiatique qui peut déplaire aux groupes armés et il peut y avoir des conséquences. De même, quand on publie un article qui peut déplaire, il faut toujours anticiper les conséquences. » Anticiper, c’est aussi appliquer un protocole de sécurité stricte. « On a des caméras autour de chez nous, un plan d’évasion si des individus veulent s’introduire pour nous faire payer tel ou tel article. »

La journaliste doit toujours être accompagnée en sortant de la capitale. « Pour travailler en dehors de Bagdad, il faut avoir une escorte des forces armées, ce qui est absolument ubuesque. Quand tu vas interroger des civils, des habitants, tu n’as pas envie d’avoir des forces armées qui t’indiquent quelles questions tu as le droit de poser ou non », ironise la jeune correspondante, qui arrive parfois à négocier un peu d’intimité.

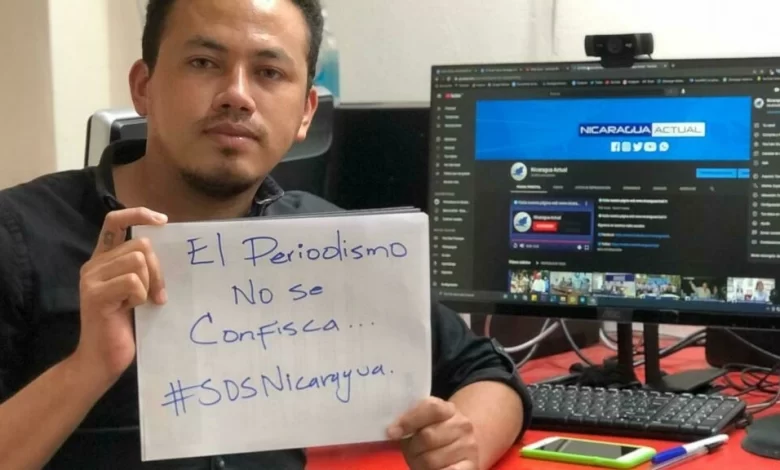

« La pression était trop forte au Nicaragua », décrit de son côté Gerall Chavez, qui, à 28 ans, s’est exilé au Costa Rica pour faire son métier. Aujourd’hui encore, il reçoit régulièrement des menaces par téléphone ou sur les réseaux. Victor Manuel Perez, 26 ans, est lui aussi parti du pays en 2018. Il dénonce : « Au Nicaragua, on risque l’emprisonnement, l’enlèvement, la mort même ! Au Costa Rica aussi, il y a des risques, on peut perdre la vie, je connais des gens qui ont été agressés, espionnés. […] En embrassant ce métier, je n’aurais jamais cru être confronté à tous ces dangers. »

Il y a ensuite ceux confrontés à un fort sentiment anti-journaliste, comme les jeunes Brésiliens. Victor Lucca, 21 ans, est étudiant en journalisme à Bahia. « La situation est vraiment très difficile à cause de notre président, de notre gouvernement. Le journalisme est sans valeur pour notre président, mais aussi pour la population. On a des cas d’agression contre des journalistes ! Il y a une méconnaissance de ce qu’est un journaliste, pourquoi il est important, ce qu’il fait », décrit l’étudiant. Un sentiment que confirme Julia Noia, 23 ans, journaliste dans des médias nationaux. « Quelque chose qui m’a marqué, c’est Bolsonaro qui dit à un journaliste en 2020 « J’ai envie de te fermer la gueule à coup de poings. » C’est super violent d’entendre que ce que l’on dit est faux, de tourner les journalistes en ennemis. »

La France aussi concernée

Toute proportion gardée, en France, les journalistes ne sont pas épargnés. Ceux qui entrent dans la profession en font parfois l’amère expérience. Beaucoup, dont certains encore en études, ont ainsi découvert les violences en couvrant des manifestations. Martin Lelievre a 26 ans et sort d’un master en journalisme. Il se souvient d’un choc, dans un cortège de « gilets jaunes » : « Il y a eu une énorme explosion. C’était un appareil artisanal qui visait le camion de police. On ne savait pas ce que c’était, les policiers appelaient, tout le monde se tirait dessus, et on était coincé au milieu. Cet effet « no man’s land », dans une sorte de petit tunnel, c’était vraiment marquant, j’étais complètement sous le choc. » Depuis la crise des « gilets jaunes », certaines rédactions proposent des gardes du corps à ceux qui souhaitent se rendre en manifestation, de nombreux journalistes ayant été pris à parti dans des cortèges.

La violence surgit aussi quand on ne s’y attend pas, comme pour François Greuez, photojournaliste de 26 ans qui s’est senti en danger quand il couvrait un match de foot : « Il y a eu un envahissement du terrain. J’avais peur pour moi mais surtout pour mon matériel photo qui était juste à proximité. Un ultra nous menaçait pour qu’on arrête de prendre des photos. On n’est pas très aimé en général, mais dans le sport ça m’a quand même étonné, notre « taff » c’est juste de photographier le match. »

Certaines pratiques sont plus sensibles que d’autres. « La manifestation, c’est l’exemple qui revient le plus souvent en France. Mais il y a aussi la question des enquêtes, la dangerosité pour son entourage et soi-même », analyse Martin Lelievre. Morgan Large est une journaliste qui enquête sur l’industrie agroalimentaire en Bretagne. Elle vit avec ces intimidations. Fin mars 2021, les boulons de la roue arrière de sa voiture avaient été dévissés, peu de temps avant qu’elle ne prenne le volant.

Femmes et journalistes, la double peine

Et pour les femmes journalistes, c’est la double peine. Julia Noia dénonce : « L’agression physique est une peur qui s’ajoute au reste : on a peur parce qu’on est une journaliste et on a peur parce qu’on est une femme. » Les femmes journalistes sont plus souvent sujettes à l’intimidation, au harcèlement, et aux attaques sur le web. Toutes les jeunes journalistes interrogées pour cet article ont été victimes au moins une fois d’une situation tendue, parce qu’elles étaient des femmes. Harcèlement, comportements inappropriés, agressions sexuelles, les situations sont multiples.

Ce sexisme entraîne aussi, parfois, des situations paradoxales. En Irak, Lucile Wassermann a l’impression de pouvoir se permettre plus de choses en étant une femme. « On est considéré comme des aliens, et justement, on peut se permettre d’aller plus loin dans nos questions, car face à un homme, un interlocuteur peut s’énerver plus rapidement, alors que face à une femme ils ne savent pas se situer ! », raconte-t-elle. Sur les réseaux sociaux, la violence envers les femmes est encore plus impitoyable que pour les hommes journalistes. Pour Julia, c’est notamment le cas au Brésil : « On a des journalistes excellentes, qui font un super travail. Et quand elles font une petite erreur, elles sont massivement discréditées… »

Des réseaux asociaux

La violence envahit ainsi le web, que les jeunes journalistes pensent parfois mieux maîtriser que leurs aînés. Le journaliste nicaraguayen Gerall Chavez a ainsi vu sa page Facebook, suivie par 82 000 personnes, fermée à la suite de multiples signalements de la part de militants pro-gouvernement. La jeune journaliste brésilienne, elle, a durement appris que le virtuel et le réel sont connectés : « J’ai dû mettre en privé tous mes réseaux sociaux, je les utilise moins pour éviter que des gens puissent trouver où je vis, où j’habite, qui je fréquente. Parce que si un jour j’écris un article trop critique, j’ai peur que des personnes puissent remonter ma trace et faire du mal à ceux que j’aime. »

En France, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés affichés sur la place publique. Louis Léger a 24 ans, il est étudiant en journalisme. Lors d’un stage en journalisme, il s’infiltre dans un groupe Telegram de manifestants. Repéré, il est menacé : « Le groupe m’a désigné et m’a dit qu’il fallait que j’arrête, car sinon ça allait mal se passer. » Une situation que Martin Lelievre comprend : « J’ai peur d’aller en manifestation, car j’ai sorti un papier sur le complotisme dans un journal local, et on a diffusé mon nom, ma tronche, mon adresse personnelle, mes réseaux sociaux, mon numéro de téléphone dans des groupes nationaux complotistes. »

Gérer la peur

Sur le terrain depuis plusieurs années, Lucile Wasserman considère que la peur est une bonne chose. « Je n’ai pas du tout honte de dire que j’ai peur sur certains terrains, c’est même sain : quand on est face à des manifestants qui vont sur les lignes de front et qui reviennent avec un crâne brisé, j’ai personnellement mon cœur qui bat à fond. Cette angoisse m’indique qu’il y a du danger, qu’il faut que je recule pour pouvoir prendre soin de moi et pouvoir tout de même véhiculer l’information. », insiste-t-elle. À l’inverse, d’après la jeune journaliste, ce sont souvent ceux qui ont le moins peur qui prennent des risques inconsidérés.

En stage à Washington, Alice Sangouard, 24 ans, a couvert l’invasion du Capitole par des pro-Trump en janvier 2021. Elle a pris le moins de risque possible, mais d’après elle, certains jeunes journalistes peuvent vouloir prouver leur valeur à leurs rédacteurs en chef en prenant des risques inutiles : « Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’il faut tenter des choses dangereuses pour prouver aux chefs, à tout le monde, qu’on sait gérer. Il faut bien connaître le terrain et savoir où sont ses limites : si on a l’impression qu’on n’y arrive pas, que c’est trop intense, il vaut mieux s’arrêter plutôt que d’être, au mieux, déçu du résultat et au pire, en danger. »

Craindre la violence pèse aussi sur la santé mentale. Éloigné de sa famille, exilé hors de son pays natal, Gerall Chavez souffre. « Quand le journaliste qui dénonce la violation de droits humains est victime de ce qu’il dénonce, il est impuissant, et c’est très douloureux. Je suis seul au Costa Rica, ça, c’est dur, surtout de savoir que ma famille est vulnérable au Nicaragua », témoigne-t-il. Certains jeunes étudiants, pas encore journalistes, sont conscients de ces risques et se demandent s’ils seraient capables de couvrir certains sujets. Victor Lucca, étudiant brésilien, s’interroge : « Moi ça me fait peur d’être journaliste de guerre ou d’investigation. Je n’ai jamais été dans de telles situations, ma vision c’est une vision extérieure. Je pourrais essayer, pour voir, mais j’appréhende. »

Des réflexes appris sur le tas

Pour se protéger, les jeunes journalistes apprennent ou développent des parades. Victor Manuel Perez, exilé du Nicaragua au Costa Rica voisin, tente d’être rigoureux : « Je m’organise, j’ai des protocoles de sécurité lorsque je vais sur le terrain. J’évite les zones à la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, le moins possible, ainsi que les lieux où je sais qu’il y a beaucoup de Nicaraguayens, car je sais qu’il peut y avoir des partisans d’Ortega [le président actuel, ndlr]. »

Beaucoup s’éloignent temporairement de Twitter, de Facebook, passent leurs réseaux sociaux en privés ou les mettent en sourdine. Lucile Wassermann, elle, a pris l’habitude de prendre des distances avec le terrain. « Je me fixe toujours une règle, c’est de m’aérer régulièrement, de sortir du pays tous les deux trois mois, où je retrouve une vie plus normale. Tous les journalistes à Bagdad le font, bien que certains pigistes ne puissent pas se le permettre, faute de moyens financiers. »

Que ce soit au Brésil, au Nicaragua ou en France, aucun jeune journaliste n’a l’impression d’avoir été suffisamment formé en école. Il y a bien eu, dans les établissements français, quelques retours d’expérience de journalistes plus âgés, mais cela s’arrête là. Pour Martin Lelièvre, c’est assez logique : « Il y a des choses qui ne peuvent pas s’apprendre à l’école mais que sur le terrain, on ne sait pas comment on va se comporter tant qu’on n’est pas allé sur le terrain. Il y a la théorie et la pratique. »

« Si j’arrête d’être journaliste, j’arrête d’être moi-même », Victor Manuel Pérez

Le niveau de violence auxquels ils sont confrontés pourrait-il les pousser à arrêter ? Victor Manuel Pérez a préféré quitter le Nicaragua et sa famille plutôt que d’abandonner : « Je connais de nombreuses personnes qui ont arrêté par peur des violences, je les comprends. En risquant ma vie, celle de ma famille, celle de ma mère, je me suis aussi posé la question, mais si j’arrête d’être journaliste, j’arrête d’être moi-même, j’arrête d’être Victor. »

Lucile Wassermann, à des milliers de kilomètres du Nicaragua, partage cet état d’esprit. Parfois, il faut faire fi de la violence, car le risque, bien qu’élevé, vaut autant que l’importance d’informer : « Si on couvre un événement absolument primordial mais dans des lieux extrêmement dangereux, il faut aller voir, vérifier, témoigner, il faut y aller, tout en essayant de réduire au maximum son temps d’exposition. »

Continuer d’informer, malgré les violences, malgré la pression psychologique, malgré ceux qui ont disparu pour avoir relaté des faits.

RFI